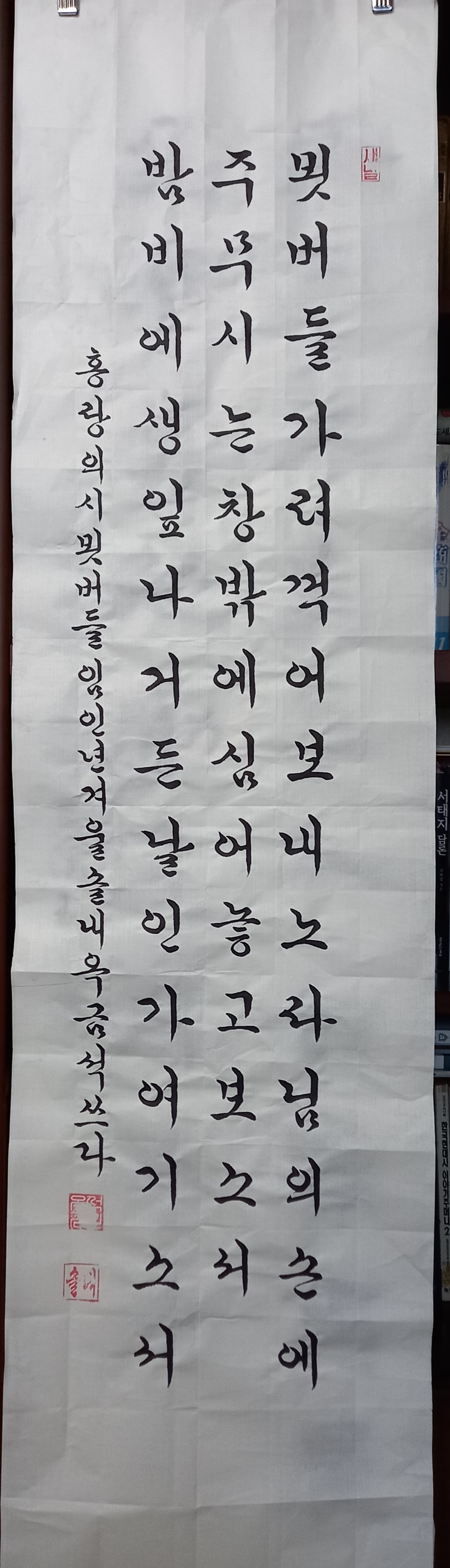

묏버들

묏버들 가려꺽어 보내노라 님의손에

주무시는 창 밖에 심어두고 보소서

밤비에 생잎 나거던 날인가 여기소서

--- 홍랑---

홍랑(조선 선조 때 기생)

원래 신분은 기생이 아니었으나 홀어머니가 죽자 타인의 도움없이 살아갈 길을 찾다 기생이 됨.

연인 (최경창)과 헤어질 때 지은시 입니다.

최경창이 죽자 그의 무덤 앞에서 생을 마감함.

해주 최씨 가문에서 그녀를 최경창 묘 아래에 무덤을 만들고 기생임에도 그녀를 문중의 가족으로 받아 들이고 1969년에 그녀의 묘 앞에 "시인 홍랑 지묘" 詩人洪娘之墓라 새긴 비를 세웠다. 경기도 파주시 교하읍 청석초등학교 북편 산자락에 있는 해주최씨의 문중 묘역에 최경창 부부의 묘소와 그녀의 무덤이 있다.

飜方曲(번방곡)

折楊柳寄與千里人(절양류기여천리인) 버들가지 꺾어서 천 리 먼 곳 임에게 보내니

爲我試向庭前種 (위아시향정전종) 나를 위해 시험 삼아 뜰 앞에 심어 두고 보세요

須知一夜新生葉 (순지일야신생엽) 행여 하룻밤 지나 새잎 돋아나면 아세요

憔悴愁眉是妾身 (초췌수미시접신) 초췌하고 수심 어린 눈썹은 첩의 몸인 줄

(기생 홍랑이 지은 묏버들의 시조를 홍랑의 연인인 최경창이 한문으로 지은 詩)

*최경창과 기생 홍랑의 만남과 이별

연인을 떠나보내는 애절한 마음을 버드나무 가지를 빌려 표현한 이 작품은 우리나라 문학사에서 가장 아름다운 사랑의 시로 꼽힌다. 고등학교 교과서에 실리기도 한 작품이다. 당대의 대표적 문장가이자 선비인 최경창과 홍랑의 사랑 이야기는 메마른 가슴에 단비를 흠뻑 내려주는 감동적이고 아름다운 사연을 담고 있다.

첫 만남에서 최경창의 시를 읊은 홍랑

천재 시인 최경창은 1568년 문과에 급제한 후 여러 벼슬을 거쳐 1573년 함경도 북평사(北評事 : 병마절도사의 문관 보좌관으로 함경도와 평안도에 파견된 병마평사의 약칭)로 부임하면서 함경도 홍원 태생의 기생인 홍랑과 인연을 맺게 된다.

최경창은 1573년 가을, 서른넷의 나이로 북평사에 임명되어 함경도 경성에 부임했다. 그가 부임한 경성은 조선의 변방으로 고려시대부터 여진족을 비롯해 수많은 이민족의 침입을 받았던 곳이다. 국방의 요지였다. 이런 중요한 군사 요충지인 변방지역에 관리가 부임할 때는 처자식을 데려가지 않고 혼자 가는 것이 당시 원칙이었다.

홀로 천 리 멀리 떨어져 생활하려면 고달픔과 외로움이 따를 수밖에 없는데, 이것을 달래주는 사람이 바로 관청에 소속된 기생들이다. 기생들은 이들을 위해 빨래나 바느질은 물론, 아내 역할까지 하기도 했다.

관리가 부임하면 관청 소속 기생들을 소집해 점검하는 ‘점고(點考)’가 진행된다. 최경창도 북평사로 부임한 후 경성 관아의 기생들이 인사를 올리는 ‘점고’를 받게 되었다. 최경창은 이날 저녁 연회에서 홍랑과 운명적인 만남을 가지게 된다.

최경창은 문장과 학문 뿐만 아니라 서화에도 뛰어났고, 악기에도 능했다. 어릴 적 영암에 왜구들이 쳐들어왔을 때 구슬픈 피리소리로 왜구들의 마음을 움직여 물러가게 했다는 일화가 있을 정도였다. 특히 약관의 나이 때 송강 정철, 구봉 송익필 등 당대의 대가 시인들과 시회(詩會)를 하면서 그의 문재가 널리 알려지기 시작했고, ‘조선 팔문장(八文章)’에 들어갈 정도로 인정받았다. 시 중에서도 당시(唐詩)에 뛰어나 조선 팔문장 중 옥봉 백광훈, 손곡 이달과 함께 ‘3당시인(三唐詩人)’으로 꼽혔다. 이런 최경창이 머나먼 변방지역에서 정신적으로 강력하게 이끌리는 여인을 만나리라고는 생각하지도 못했을 것이다.

이날 기생 점고에 이어 최경창의 부임 축하 연회가 열렸다. 연회가 무르익어가는 가운데, 기생으로서 재능과 미모에다 문학적 소양까지 겸비한 홍랑이 시 한 수를 음률에 맞춰 읊었다. 그런데 홍랑이 읊은 시는 놀랍게도 바로 최경창의 작품이었다. 최경창은 시창을 다 듣고는 내심 놀라워하면서 홍랑에게 넌지시 읊은 시를 좋아하는지, 그리고 누구의 시를 좋아하는지 물었다. 홍랑은 “고죽 선생의 시인데 그 분의 시를 제일 좋아한다”고 대답했다.

최경창은 자신이 그 시를 지은 주인공임을 밝혔다. 홍랑의 마음이 어떠했을지는 두말 할 필요도 없을 것이다. 이렇게 두 사람의 각별한 인연이 시작되었다. 최경창과 홍랑은 정신적으로 잘 맞는 도반이 될 수 있음을 알게 되고, 또 사랑도 나눌 수 있는 처지가 되었기에 날이 갈수록 두 사람의 사랑은 더욱 뜨거워졌다. 홍랑이 최경창의 군막에까지 드나들 정도로 두 사람은 잠시도 서로 떨어져 있으면 안 되는 존재가 되었다.

*6개월 만의 이별

그러나 이들의 행복한 시간은 오래가지 못했다. 6개월이 지난 이듬해 봄, 두 사람에게 이별해야 하는 순간이 찾아온 것이다. 최경창이 경성에 부임한 지 6개월 만에 조정의 부름을 받아 한양으로 돌아가야만 하게 되었다.

깊이 사랑했던 연인과 헤어져야 하는 홍랑은 특히 마음을 다스리기가 어려웠다. 몸살을 앓아야 했다. 최경창이 한양으로 떠나던 날 홍랑은 최경창과 조금이라도 더 함께 있기 위해 경성으로부터 멀리 떨어진 쌍성(雙城)까지 따라갔다. 더 따라가고 싶었으나 멈춰서야 했다. 다른 지역으로 벗어날 수 없는 관기였기에 홍랑은 더 이상 따라갈 수가 없었던 것이다. 당시 기생은 관할 관아에 속해 있는 존재였기 때문에 해당 지역에서 벗어나 다른 지역으로 자유롭게 움직일 수 없도록 규제를 받았다.

청천벽력 같은, 너무나 빨리 찾아온 갑작스러운 이별 앞에 선 홍랑이 할 수 있는 일은 그저 눈물을 흘리며 가슴을 태우는 일밖에 없었다. 홍랑은 최경창이 시야에서 사라질 때까지 바라보다 돌아서야만 했다. 최경창도 눈물을 삼키며 다음을 기약하고 떨어지지 않는 발걸음을 억지로 돌릴 수밖에 없었다.

홍랑이 최경창을 보내고 돌아올 때, 함흥 70리 밖에 있는 함관령(咸關嶺)에 이르자 날은 어두워지는데 비까지 내렸다. 그곳에 잠시 머물면서 애틋한 사랑의 마음을 담은 시조 ‘묏버들 가려 꺾어’를 지었다. 그리고 자신의 마음을 담은 이 작품과 함께 길가의 버들을 꺾어 최경창에게 보냈다.

최경창은 다음과 같은 기록을 남겼다. ‘홍랑이 함관령에 이르렀을 때 날이 저물고 비가 내렸다. 이곳에서 홍랑이 내게 시를 지어 보냈다.’ 최경창은 나중에 홍랑의 이 시조를 한문으로 번역하고 ‘번방곡(飜方曲)’이라는 이름을 붙였다. 번방곡은 아래와 같다.

번방곡(飜方曲)

버들가지 꺾어서 천 리 먼 곳 임에게 보내니 (折楊柳寄與千里人)

나를 위해 시험 삼아 뜰 앞에 심어 두고 보세요 (爲我試向庭前種)

행여 하룻밤 지나 새잎 돋아나면 아세요 (須知一夜新生葉)

초췌하고 수심 어린 눈썹은 첩의 몸인 줄을 (憔悴愁眉是妾身)

*함경도 태생의 기생 홍랑

홍랑은 함경도 홍원 태생의 기생이다. 정확한 생몰 연대는 전하지 않는다. 홍랑은 일찍 아버지를 여의고 홀어머니와 함께 살았다. 둘도 없는 효녀라는 칭찬을 들었고 어려서부터 미모와 시재가 뛰어났다. 어머니가 깊은 병으로 자리에 누워 일어나지 못하게 되자, 어느날 어린 홍랑은 80리 떨어진 곳에 명의가 있다는 말을 듣고 혼자서 꼬박 사흘을 걸어 찾아갔다. 찾아 온 어린 소녀의 효성에 감탄한 의원은 나귀 등에 홍랑을 태우고 그녀 집에 도착했으나, 이미 어머니는 숨져 있었다. 슬픔과 절망 속에 동네 어른들의 주선으로 어머니를 양지 바른 뒷산에 묻었다. 몸도 부실한 상태에서 어린 홍랑은 석 달을 어머니 무덤 옆에서 떠나지 않고 울음을 토하며 살았다. 당시 홍랑은 12세였다.

의원은 그 후 다시 와서 홍랑의 갸륵한 효심과 사람됨을 보고 자기의 집으로 데리고 가서 수양딸처럼 키웠다. 시문을 가르치고 여자가 해야 할 예의범절 등을 가르쳤다. 덕분에 홍랑은 절세가인으로 자라 꽃처럼 아름답게 피어났다. 천부적인 시재도 잘 가꾸었다. 그러나 홍랑은 어머니의 무덤이라도 자주 볼 수 있는 곳으로 가기를 원했고 결국 집으로 돌아와 어머니의 무덤을 돌보며 살았다. 그리고 타인에게 신세를 지지 않고 살 수 있는 길을 찾다가 기적(妓籍)에 이름을 올리고 경성 관아의 기생으로 살아가게 되었다.

*홍랑에게 날아든 비보

사랑하는 임을 떠나보낸 뒤 오매불망 연인을 생각하며 지내던 홍랑에게 어느 날 최경창이 아파 몸져누웠다는 비보가 날아든다. 최경창이 함경도 경성에서 한양으로 돌아온 뒤 그 이듬해 초부터 시름시름 앓더니 결국 병석에 눕고 만 것이다. 홍랑과의 이별이 너무 아팠던 것일까. 병명도 정확히 알 수 없는 병에 걸려 자리에 누운 그는 그 해 겨울까지 일어나지 못하고 있었다. 이 소식이 머나 먼 함경도에 있는 홍랑의 귀에까지 흘러들게 되었다.

소식을 접한 홍랑은 곧바로 여장을 챙겼다. 사랑하는 사람을 보고픈 마음으로 하루가 삼년 같았던 그녀는 청천벽력 같은 소식을 듣고는 바로 남장을 하고 한양을 향해 천 리 길을 나섰다. 위독하다는 최경창을 하루 빨리 보고 싶은 마음에 정신없이 밤낮으로 걸어 7일 만에 한양에 도착했다.

최경창과의 만남은 실로 감격스러운 재회였다. 홍랑은 감격적인 재회 이후 최경창의 병수발을 들면서 함께 지냈다. 홍랑의 지극정성이 더해져 최경창은 조금씩 회복되어 건강을 되찾게 되었다. 최경창은 당시의 상황을 이렇게 적고 있다. ‘을해년(1575)에 내가 병이 들어 오랫동안 낫지 않아 봄부터 겨울까지 자리에서 일어나지 못했다. 홍랑이 이 소식을 듣고 바로 출발해 7일 밤낮을 걸어 한양에 도착했다.’

그러나 두 사람의 재회는 뜻밖의 파란을 몰고 온다. 홍랑과 최경창이 함께 산다는 소문은 최경창이 홍랑을 첩으로 삼았다는 이야기로 비화된 것이다.

동인과 서인의 당파싸움이 한창이던 1576년 봄, 사헌부는 최경창의 파직을 요구하는 상소를 올렸다. 홍랑이 관기의 신분으로 지역을 이탈, 함경도와 평안도 사람의 도성 출입을 금지하는 제도인 ‘양계의 금(兩界之禁)’을 어겼다는 것이다. 당시 정치상황도 안 좋은 시기였다. 홍랑이 최경창을 찾아온 때는 명종의 비 인순왕후가 죽은 지 1년이 안된 국상기간이었던 것이다.

이러한 상황에서 동인들이 서인에 속한 최경창의 기생 사랑 이야기를 들어 공격한 것이다. 사헌부의 상소로 결국 최경창은 파직을 당했고, 홍랑도 함경도 경성으로 돌아갈 수밖에 없었다. 최경창은 관직을 박탈당한 것보다도 홍랑을 다시 돌려보낸다는 게 너무도 힘들었다. 최경창은 자신의 절절한 당시 마음을 한편의 시 ‘송별(送別)’에 담아 경성으로 돌아가는 홍랑에게 주었다.

고운 뺨에 눈물지으며 한양을 떠날 때 (玉頰雙啼出鳳城)

새벽 꾀꼬리 저렇게 우는 것은 이별의 정 때문이네 (曉鶯千爲離情)

비단옷에 명마 타고 하관 밖에서 (羅衫寶馬河關外)

풀빛 아득한 가운데 홀로 가는 것을 전송하네 (草色送獨行)

아래 시도 이때 지은 것으로 보인다.

서로 말없이 바라보며 그윽한 난초 그대에게 드리네 (相看脈脈贈幽蘭)

아득히 먼 길 이제 가면 어느 날에 돌아오리 (此去天涯幾日還)

함관령 옛날의 노래는 다시 부르지 마오 (莫唱咸關舊時曲)

지금도 궂은비 내려 푸른 산 아득하겠지 (至今雲雨暗靑山)

*홍랑의 시묘살이

그들은 이 이별을 마지막으로 생전에는 다시 만나지 못한다.

시간이 흘러 1582년 봄 최경창은 특별히 종성부사(鍾城府使)에 임명되었다. 그러나 얼마 후 북평사의 참소로 성균관 직강으로 좌천되고, 부임을 위해 상경하던 도중 함경도 경성의 객관에서 세상을 떠났다. 1583년 3월, 그의 나이 45세 때였다.

최경창과 이별한 후 행여 사랑하는 사람을 만날 날이 혹시나 올까 기대하며 가슴 아픈 나날을 보내던 홍랑을 찾아온 것은 최경창의 부음이었다. 소식을 접한 홍랑은 바로 경성의 객관을 찾아가 염을 하는 것을 돕고, 영구를 따라 최경창이 묻힐 경기도 파주까지 따라갔다. 장례가 끝난 후에는 바로 최경창 무덤 앞에서 시묘살이에 들어갔다.

하지만 젊고 아름다운 여자가 홀로 외딴 곳에서 생활한다는 것은 쉬운 일이 아닐 수밖에 없었다. 생각 끝에 그녀는 다른 남자의 접근을 막기 위해 몸을 씻거나 단장하는 일을 일체 하지 않았을 뿐만 아니라, 급기야 고운 얼굴에 자상(刺傷)을 내어 일부러 흉터까지 만들었다. 커다란 숯덩어리를 통째로 삼켜서 벙어리가 되려고 했다는 이야기도 전한다.

이렇게 무덤 앞에서 차디찬 겨울과 무더운 여름을 견디며 3년간 시묘살이를 무사히 마쳤지만, 그녀는 묘소를 떠나지 않았다. 최경창을 향한 마음이 묘소를 떠날 수 없게 한 것이다. 그 후로도 시묘살이는 몇 년간 더 계속됐다. 연인의 묘소 앞에서 살다가 죽으려는 마음이었을 것이다.

하지만 홍랑에게는 그런 소원도 허락되지 않았다. 그렇게 10여년 가까이 시묘살이를 하던 중에 임진왜란(1592년)이 터진 것이다. 홍랑은 자신이야 사랑하는 임의 곁에서 죽더라도 여한이 없었지만, 최경창이 남긴 주옥 같은 작품과 글씨들을 보존하는 것이 무엇보다 중요하다고 생각했기 때문에 묘소만 지키다 죽어서는 안 된다고 판단했다.

그래서 홍랑은 최경창이 남긴 유품을 챙긴 뒤 품에 품고 다시 함경도의 고향으로 돌아갔다. 그로부터 7년의 전쟁 동안 여자의 몸으로 최경창의 작품을 지키기 위해 얼마나 심한 고초를 겪어야 했을까.

홍랑이 해주최씨 문중을 찾아 최경창의 유품을 전한 것은 1599년의 일이다. 참혹한 임진왜란이 모두 끝난 이듬해였다. 무려 7년에 이르는 전란을 겪으면서도 오늘날까지 최경창의 주옥 같은 시작(詩作)들이 전해져 오는 것은 오로지 홍랑의 지극한 사랑과 정성 덕분이다.

홍랑 받아들인 최씨 문중최경창 부부 합장묘 밑에무덤 만들고 묘비도 세워후손들 해마다 제사 올려

홍랑은 태어난 시기가 분명하지 않은 것처럼 죽은 시기 또한 알려진 바가 없지만, 최경창의 유품을 전한 후 최경창 무덤 아래서 생을 마감한 것으로 보인다. 홍랑이 죽자 해주최씨 문중은 그녀를 가문의 한 가족으로 받아들이기로 하고, 그녀의 시신을 거두어 장사를 지내주었다. 시신은 최경창 부부의 합장묘 밑에 묻고 무덤을 만들었다. 홍랑과 최경창 사이에는 아들 하나가 있었다 한다.

1969년에는 해주최씨 문중이 그녀의 묘 앞에 묘비 ‘시인홍랑지묘(詩人洪娘之墓)’를 세웠다.

경기도 파주시 교하읍 청석초등학교 북편 산자락에 있는 해주최씨의 문중 묘역에 최경창 부부의 묘소와 그녀의 무덤이 있다.

*다음은 그녀의 묘비명에 새겨진 글 일부다.

‘홍랑(洪娘)은 선묘(宣廟) 관북인(關北人)으로 기적(妓籍)에 올라 행적(行蹟) 밝혀 전(傳)하는 바 없으나 출상(出象)한 재화(才華)로서 선조(先祖) 고죽최공(孤竹崔公) 휘(諱) 경창(慶昌)의 풍류반려(風流伴侶)로 기록되어 있고, 그의 절창(絶唱)인 시조 1수가 오직 청아(淸雅)와 정숙(貞淑)을 담아 주옥(珠玉)으로 전(傳)할 따름이라. 공이 북평사(北評事) 퇴임하실 제 낭(娘)이 석별(惜別)하여 바친 글월을 한역(漢譯)하여 번방곡(飜方曲)을 읊으시니 격조 높은 쌍벽(雙璧)으로 세전(世傳)하여 홍랑(洪娘)의 문명(文名) 시사(詩史)에 빛나니라. <중략>

고죽공(孤竹公) 관북(關北)에 유(留)하실 새 낭(娘)은 막하(幕下)에서 조석으로 모시었고, 환경(還京) 3년 후 요환(療患)하신다는 전언(傳言) 듣고 범계(犯界)하여 불원천리(不遠千里) 7일 만에 상경(上京) 시양(侍養)했다 하며, 후일(後日) 공이 종성부사(鍾城府使)로 재위(在位) 중 경성(鏡城) 객관(客館)에서 돌아가시매 영구(靈柩) 따라 상경(上京)하여 공근시묘(恭謹侍墓)하니 지순고절(至純孤節) 인품(人品)을 가(可)히 알리라.’

경기도 파주시 교하읍 다율리 해주최씨 선산에는 매년 가을이면 조상들의 음덕을 기리는 가을 묘제가 진행된다. 이 최경창 부부 합장묘에 제사를 지낸 후 홍랑의 묘에서도 제사를 지낸다. 축문(祝文)이 없이 지내고 술은 단잔으로 끝낸다고 한다.

해주최씨 선산은 본래 다율리 근처의 월롱면 영태리에 있었으나, 1969년 영태리를 군용지로 수용하면서 지금 자리로 이장하게 된 것이다.

묘를 이장할 당시 홍랑의 무덤에서 옥으로 된 목걸이, 반지, 귀고리, 옷 등이 나왔다는 이야기는 전하나 최씨 집안에 그 유물은 없다고 한다.

최경창(1539∼1583)은 문헌공(文憲公) 최충의 후손이다. 영암 출생이다. 타고난 자질이 호방하고 뛰어난 데다가 풍채가 좋아서 보는 사람들이 마치 신선같다고 하기도 했다. 그는 옥봉(玉峯) 백광훈(1537~1582)과 더불어 송천(松川) 양응정(1519∼1581) 등의 문하에서 공부했다. 약관의 나이도 안 되어 율곡 이이, 귀봉 송익필, 동고 최립 등과 같이 서울 무이동(武夷洞)에서 시를 주고받았는데 사람들이 ‘팔문장계’라고 불렀다. 23세에 태학에 들어가고 1568년에 대과에 급제하였다. 그 뒤 북평사(北評事), 예조좌랑(禮曹佐郞), 병조좌랑(兵曹佐郞), 사간원정언(司諫院正言)을 역임했다.

최경창은 기개가 호방하여 공명을 탐탁하지 않게 여겼다. 청렴과 고귀로 자신을 가다듬어 세상과 영합하지 않았으므로, 아부하며 벼슬에 급급한 사람들과 가까이하면 자신을 더럽힐 것처럼 여겼다. 평소 당시의 재상 이산해와 서로 사이가 좋았는데, 나중에 그의 마음가짐이 공평하지 않은 것을 보고 왕래를 끊어버렸다.

1582년 봄에 선조 임금이 특별히 종성부사에 임명하였을 때 대간(臺諫)이 ‘너무나 빨리 승진했다’고 논하였으나 선조가 따르지 않았으므로 부임했다. 그때 마침 북방을 맡은 장수가 참소를 듣고 장계를 올려 ‘공이 군정(軍政)을 닦지 않는다’고 보고해 대간의 논의가 다시 제기되고 직강(直講)에 임명했다. 부임 도중에 경성의 객관에서 세상을 떠났다. 1583년 3월이다.

최경창은 시에 대해 타고난 재주가 매우 뛰어났는데, 문장가들은 ‘조선조 이래로 그러한 사람이 없었다’고 하였다. 그리고 글씨와 활쏘기도 잘했다. 필체는 청고하고 강경하여 옥봉(玉峯)과 막상막하였다.

또 거문고와 피리에도 아주 뛰어났다. 젊었을 때 영암에서 살고 있을 때, 왜구가 갑자기 들이닥쳐 배를 타고 피하려고 하니 왜구가 급하게 포위했다. 그때 달빛은 대낮처럼 밝고 파도도 일지 않았다. 그런 가운데 최경창이 옥퉁소를 꺼내 낭랑하게 한 곡을 불었는데 소리가 매우 맑았다. 왜구의 무리가 그 소리를 듣고 모두 고향 생각이 나 서로 돌아보며 “여기 포위 속에 반드시 신인(神人)이 있을 것이다”라고 말하며 한쪽의 포위를 풀어주었으므로 최경창이 탈출하여 돌아올 수 있었다.

명나라 학사 주난우가 조서를 받들고 우리나라에 와서 최경창의 시를 보고는 극구 감탄하며 “돌아가면 마땅히 강남(江南)에 퍼뜨려 귀국의 문물이 융성함을 드러내야 하겠다”고 말했다.

그의 시를 몇 수 소개한다.

감흥(感興)

약초 캐 먹으면 오래 산다는데 (採藥求長生)/

나는 어찌해야 하나 (何如孤竹子)/

서산의 고사리 캐어먹고 (一食西山薇)/

맑은 바람 속에 사는 게 불사약이네(淸風猶不死)

고묘(古墓)

옛 무덤에 제사 지내는 사람 없고 (古墓無人祭)

소와 양이 밟아 길이 났네 (牛羊踏成道)

해마다 들판에 불을 지르니 (年年野火燒)

무덤 위에는 풀도 없구나 (墓上無餘草)

스님에게(寄僧)

가을 산에 사람은 병들어 누워 있고 (秋山人臥病)

산길에는 낙엽만 수북이 덮였네 (落葉覆行逕)

문득 서쪽 암자의 스님을 생각하니 (忽憶西菴僧)

멀리서 풍경 소리 들려오네 (遙聞日暮磬)

(영남일보 출처)

'나의 취미 생활 > 한글서예' 카테고리의 다른 글

| 秋江에 밤이드니 (0) | 2023.06.17 |

|---|---|

| 이화우 흩뿌릴 제 (0) | 2023.01.11 |

| 한글궁체 (고린도 후서에서) (2) | 2021.02.09 |

| 사랑에는 거짓이 없나니 (0) | 2020.12.31 |

| 회원전 출품작 (0) | 2020.12.29 |

댓글